| ドリフト電流 |

P層、N層内に存在する電界によるキャリア移動電流

微少電流の範囲ではP層、N層に電界は存在していないので、P層あるいはN層の両端に電圧差を生じる電流飽和領域になると影響を生じる。

ドーピング濃度に濃淡差をつけ、電界を発生させたものをドリフト型半導体と言う

|

|

ドーピング濃度

(不純物拡散濃度)

|

0.00数PPM〜数PPM(10-9〜10-6オーダー)

半導体のインゴット精製精度は10-11オーダーなのでゴミの数100倍〜数10万倍の濃度になる。

(意識的に目的を持って拡散させるので"不純物"と言う言い方はおかしい)

|

| 多数キャリア |

N層内の電子、P層内の正孔、等、ドーピングによって作られたキャリア |

| 少数キャリア |

N層内の正孔、P層内の電子。

熱エネルギーによる半導体の電子の分離によるものや、PN接合を介しての注入効果によるものがある。ドーピングで作られたキャリアとは逆極性のキャリアを言い、数の大小ではないことに注意。 |

| 注入効果 |

のPN接合を順バイアスすることを考える。ここではドーピング濃度が濃いことを記号の肩に「+」、薄いことを「-」を付けることで表している。 のPN接合を順バイアスすることを考える。ここではドーピング濃度が濃いことを記号の肩に「+」、薄いことを「-」を付けることで表している。

電流は電子や正孔の移動であり、P層内の正孔はN層へ、N層内の電子はP層へ移動することで電流が流れる。

この接合では正孔は電子に対して数が多いのでN-層内に移動した正孔は電子で打ち消されず、N層であっても正孔が存在することになる。この正孔はN層電極から電源へ戻る。 |

| 微少電流域 |

上記少数キャリアで述べた状態で、N-の多数キャリア濃度で打ち消せるだけの正孔しか移動しない電流域 |

| 拡散電流 |

キャリアの密度差を解消するためのキャリア移動電流で、PN接合の微少電流域を支配する電流。

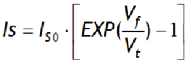

PN接合ではショックレーのダイオード方程式で表される。この式はキャリアが指数関数的に減少していくことに基づいている。

|

トラップ

(ライフタイム

コントロール) |

少数キャリアの寿命は1μS〜1mS程度である。

例えば、P層内に誘導された少数キャリアの電子は正孔に捕まって電気的に中和される。ただし静電引力だけで補足されている状態で、結合はしていないので中性粒子状態であり、移動することはできるが電界に左右されないので密度差だけの移動流になり、移動速度は極めて遅い。これが拡散電流である。

このような状態の中に金、Ni、Fe、Cuなどの金属が存在すると、この原子の作用半径内で少数キャリアは多数キャリアと結合し、電流となって光速で移動できるようになる。

この作用をトラップ、あるいはライフタイムキラーと言い、金属原子をライフタイムコントローラという。

高速ダイオードなどの特性改善に用いられるが、格子欠陥と同等なので漏れ電流の増加をまねき、結果としてNRが理論値より格段に上昇(2〜5)するものもある。

格子欠陥も同様な作用を持つが管理できないのでトラップとして用いることはなく、トラップを用いない場合にNRを結晶品質指数とする場合もある。 |

| ベース層のライフタイム |

トランジスタとして作用させるにはベース層に誘導された少数キャリアを消してしまってはダメで、なるべく少数キャリアの寿命を延ばすか、ベース層の厚みを薄くすることが必要になる。実際のベース層の厚みは数十ミクロン以下であり、1μをきる厚みのものもあるが、ベース層の横方向抵抗の増加やB-E間逆耐圧が低下する副作用がある。 |

| 再結合電流 |

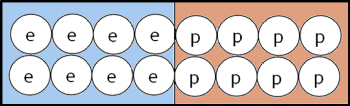

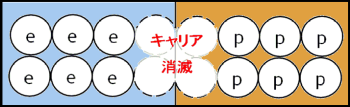

PN接合ではそれぞれの電子や正孔の存在は次のようになっている

のように隣り合った電子と正孔は対消滅して のように隣り合った電子と正孔は対消滅して

のように接合界面にキャリアの存在しない領域ができる(空乏層)。 のように接合界面にキャリアの存在しない領域ができる(空乏層)。

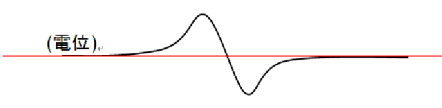

この様子を内部電位として表すと.、その様子は

となって空乏層内で電位がうねることになる。

大事なのは電子を供給する5価の材料(P,As)の陽子は、もともとの電子と電気的に中和しており、ここから電子を1個捕られると、+に帯電することになるが、この電荷は陽子が作り出すもので、原子核は移動できないのでキャリアにはならないことである。正孔を作り出す3価の材料(B,Al)も同様である。

外部電源からそれぞれに多数キャリアを供給すると、この空乏層を埋める方向にキャリアが移動する(=電流が流れる)ことになる。この電流は従来の拡散電流に追加して流れるので一種の漏れ電流のように観測される。

このキャリヤ移動による電流を再結合電流と言い、Shurによって解析され、EXP(Vf/2Vt)に比例するので片対数曲線では傾きが拡散電流の1/2になる。

トランジスタにおいて、空乏層を埋めるためだけに使われるこの再結合電流はベース領域で消滅してベース電流になってしまい、コレクタ層へ抜ける有効キャリアにはならないので、hfe低下となって現れる

|

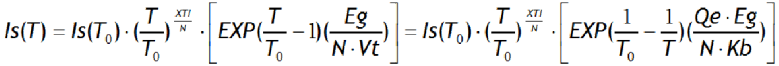

| Is温度特性 |

N:エミッション係数(1〜2) XTI:温度指数(3)、 T0:基準温度(300.15K) |

接合厚みと

接合傾斜係数M

|

P層←→N層間の遷移厚みを言う。半導体として作用させるには電子軌道の距離で連続している必要がある。物理的な切り貼りではとても実現できない。

階段状接合:厚み0.1μ程度 M=0.5

傾斜状接合:厚み数μ程度 M=0.3333 |

|